慢性的な頭痛や、病院で「異常なし」と言われた頭痛の多くには、首(頚椎)の歪みが関係していることがあります。

まずはその「頚椎の構造」について、簡単に解説します。

頚椎は7つの小さな骨でできている

人間の首には、7つの小さな骨(頚椎)が連なって構成されています。

この中で、最も上にある骨(第1頚椎)は「環椎(かんつい)」と呼ばれ、頭蓋骨と直接つながる重要な部位です。

頚椎の各骨には「椎孔(ついこう)」と呼ばれる穴が空いており、そこに神経や血管(特に椎骨動脈)が通っています。

この椎骨動脈は、脳へ酸素と栄養を届けるために非常に重要な血管です。

小さく繊細な構造だからこそ、歪みに注意!

頚椎は、身体の中でも特に小さくてデリケートな骨です。

しかも、動脈を通す穴(椎骨動脈孔)も非常に細いため、頚椎がわずかに歪んだだけで、血流や神経に影響を及ぼす可能性があります。

そのため、日常的に首へ負担をかけるような姿勢や習慣があると、知らないうちに脳への血流が妨げられている場合があります。

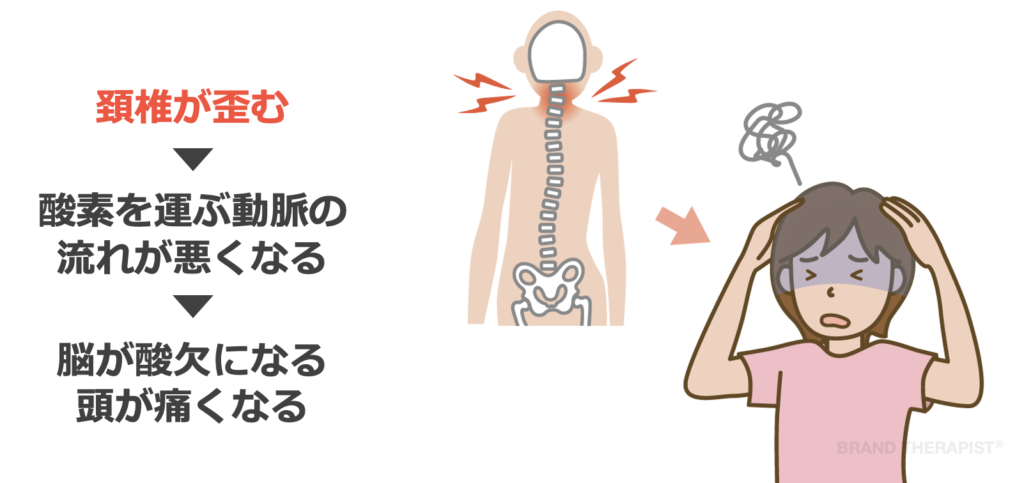

酸欠による頭痛のメカニズム

頚椎の歪みが原因で、脳への血流が悪くなる=脳の酸欠状態を引き起こすと、体はそれを「危険な状態」と判断して頭痛という警告サインを出します。

この流れを整理すると、以下のようになります

- 姿勢不良や生活習慣により頚椎が歪む

- 脳へ酸素を送る椎骨動脈が圧迫され、血流が悪化

- 脳が酸欠状態になり、頭痛として現れる

この『酸欠性頭痛』は、病院の検査では異常が見つからないことが多いため、見逃されがちです。

歪みの原因は、日常姿勢にあり

頚椎の歪みは、ケガや事故だけでなく、以下のような日常的な姿勢のクセによっても起こります。

- スマホを見る時の「うつむき姿勢」

- デスクワーク中の前かがみ姿勢

- 枕が合わない寝姿勢

- 長時間同じ体勢を続ける習慣

これらが蓄積することで、知らないうちに首にストレスがかかり、頚椎の歪みを招きます。

姿勢を整えることが、頭痛の予防につながる

酸欠による頭痛を防ぐためには、まず頚椎に負担をかけない姿勢を意識することが大切です。

- 首を前に出さない(頭の重さは約5〜6kg)

- こまめに首・肩を動かす

- 枕や椅子の高さを見直す

- 定期的に整体などでケアを行う

こうした取り組みが、痛みの出にくい身体づくりへとつながります。

まとめ

頭痛の原因はさまざまですが、病院で「異常なし」とされた場合は、頚椎の歪み=脳酸欠の可能性を疑ってみてください。

体の構造を正しく理解し、日常の姿勢を少し見直すだけで、つらい頭痛が大きく改善するかもしれません。